皆さん、健康保険の制度で、医療費が高額になった際に、一定額以上は負担しなくてもよくなる制度があるのはご存知でしょうか。

そう、『高額療養費制度』です!!

本日はその高額療養費制度の基本から実際にこんなケースはどうなるのという相談事例も含めて、ご紹介します。

まずは基本の制度から。

高額療養費制度(70歳未満の方)とは?

健康保険に入っている人が、

①同じ月に

②同じ医療機関で診療を受けた場合に

③請求することで

④所定の自己負担上限額以上が払い戻される

という制度です。

①「同じ月に」 とは?

この高額療養費制度は1日~末日までの1カ月ごとに計算をします。

例えば、入院が10月~11月にかけてという場合ですと、

・10月

・11月

のそれぞれで計算をすることになります。

②「同じ医療機関」での診療で計算 とは?

同じ月内でA病院からB病院に転院した場合などですと、

・A病院

・B病院

でそれぞれ計算をすることになります。

③「請求が必要」とは?

一部の医療機関などでは案内をしてくれることはありますが、自身で請求して初めて利用できる制度です。

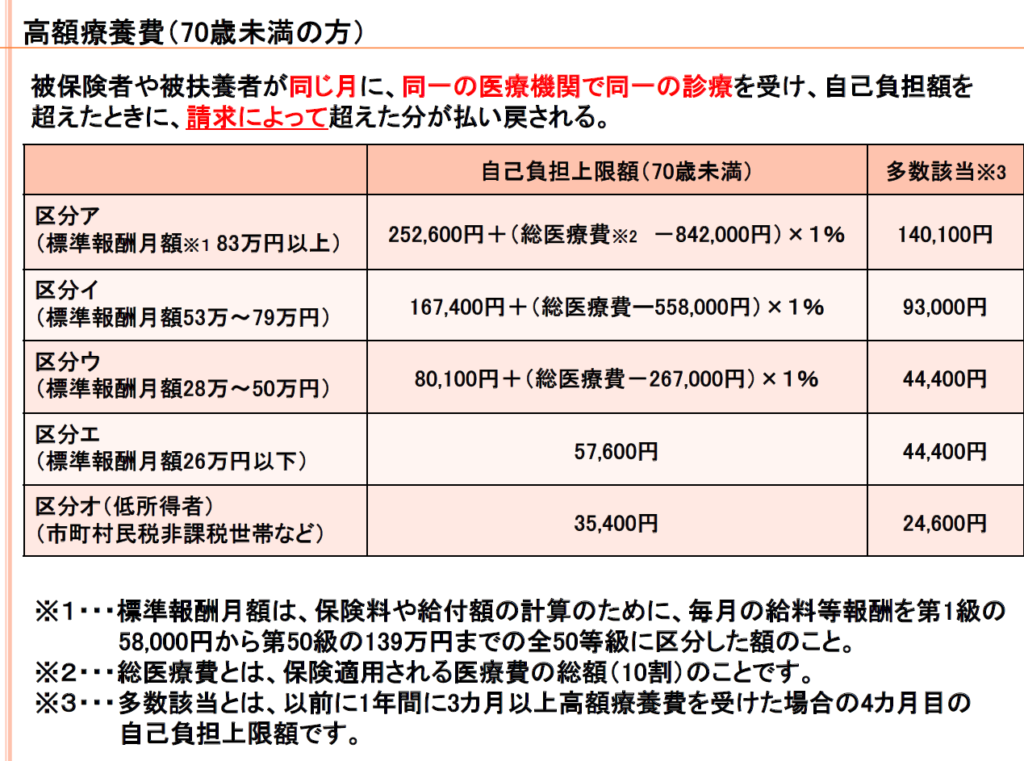

④自己負担額に上限 とは?

自己負担額に上限が設けられます。ただ、誰しもが一律ではなく、毎月の収入によって5つの区分に分かれます。その区分と自己負担上限額は以下の表の通りです。

総医療費(10割)が100万円だった場合は?

仮に、同じ月に同じ医療機関で診療を受け、総医療費(10割)が100万円だったとしたら、通常なら自己負担は3割ですから30万円の自己負担になります。

ところが、この高額療養費を利用することで、

区分アに該当する方・・・254,180円

区分イに該当する方・・・171,820円

区分ウに該当する方・・・87,430円

が自己負担額の上限となり、請求することで還付が受けられます。

高額療養費の対象外

なお、総医療費は健康保険が使える保険診療分になりますので、

・入院時の食事代

・個室を利用する際の差額ベッド代

・先進医療の技術料部分

は含まれず、高額療養費の対象外となります。

「限度額認定証」があれば窓口負担が減ります!

また、事前に限度額認定証というのを健康保険に申請して交付を受け、医療機関に提出することで、高額療養費で計算した自己負担分のみを窓口で支払えばよくなり、後で請求する必要もなくなる便利な仕組みもあります。

事前に入院や手術を予定し、医療費も高額療養費の自己負担以上かかるのが分かっている場合は、限度額認定証の取得がお勧めです。

こんなご質問を受けたこともあります

最後に、こんなご質問を受けたこともありますので、3つご紹介します。

質問① 処方箋でお薬は調剤薬局でもらった場合は、病院と調剤薬局は同一の医療機関となるのか、別々で高額療養費の計算をするのか。

→同一とみなして計算します。

質問② 同じ月に複数の医療機関を受診した場合はどうなるのか。

→その1カ月の自己負担が21,000円以上のものは合算可能。

質問③ 家族分の合算はできるのか。

→同じ健康保険の被保険者と被扶養者なら合算可能。70歳未満はその1カ月の自己負担上限が21,000円以上のもの、70歳以上なら自己負担全額が合算可能。

我が家も、「高額療養費」の申請をしたことがあります!

実際に我が家では妻が出産をした際に帝王切開であったため、この高額療養費制度で少し返金を受けましたが、医療機関からも健康保険からも「高額療養費の申請をすればお金が戻ってきますよ」といった案内はありませんでした。

医療機関にも健康保険にも案内の義務はありませんので当然と言えば当然で、日本の社会保障制度は申請主義などと言われたりもしています。知っていると申請ができて、お得になるとも言え、改めて、知っておくことの大切を感じています。

ご参考になさってください。

ファイナンシャル・プランナー&社会保険労務士 廣江 淳哉